Siemens Healthineers MedMuseum

Geschichte(n) entdecken

Eine Herzensangelegenheit

Eine Herzensangelegenheit

Die Untersuchung des Herzens mithilfe der Röntgentechnik

Das Herz – Sitz der Seele, Sinnbild der Liebe und Symbol des Lebens. Über Jahrtausende hinweg ist das Herz von einem Mythos umgeben. Mit der wissenschaftlichen Erforschung wird das Herz nach und nach entzaubert. Doch für die Mediziner bleibt es zunächst ein Mysterium. Denn bis Anfang des 20. Jahrhunderts ist es kaum möglich, das Herz des lebenden Menschen zu untersuchen.

Eine entscheidende Wende bringt die Entdeckung der Röntgenstrahlen. Damit hat man erstmals eine Möglichkeit, das Herz des lebenden Menschen im Körperinneren sichtbar zu machen. Allerdings muss man um das Jahr 1900 viel Geduld für eine Röntgenuntersuchung mitbringen, denn eine Röntgenaufnahme dauert mehrere Minuten. Der Patient muss in dieser Zeit bewegungslos ausharren, während sein Herz hunderte Male schlägt. Bei einer derart langen Aufnahmezeit sind Organe wie das Herz auf dem Röntgenbild nur als verschwommene Schatten wahrzunehmen.

Im alten Ägypten glaubte man, dass das Herz im Jenseits gewogen und über ein Leben nach dem Tod entscheiden würde. Darstellung des Totengerichts, ca. 1250 v.Chr.

Bildquelle: Getty images

Blitzschnell zum Ergebnis

Der Durchbruch gelingt Friedrich Dessauer mit der Konstruktion des sogenannten „Blitzapparats“ im Jahr 1909. Mit diesem Röntgengerät gelangt man im wahrsten Sinne des Wortes blitzschnell zum Ergebnis: Der Strom des Blitzapparates wird eingeschaltet, es kommt zu einer kleinen Explosion, die Röntgenröhre blitzt kurz auf – und dann ist die Aufnahme im Kasten. Wenig später hält der Arzt ein Röntgenbild in der Hand, auf dem die Konturen des Herzens scharf zu sehen sind. Nun können Ärzte erstmals innerhalb weniger Millisekunden Aufnahmen anfertigen. Durch diese kurze Aufnahmezeit ist das Herz auf den Röntgenbildern deutlich zu erkennen.

Friedrich Dessauer

Dessauer ist ein brillanter Wissenschaftler, der wichtige Innovationen in die noch junge Röntgentechnik einbringt.

Friedrich Dessauer gründet das Elektrotechnische Laboratorium Aschaffenburg (ELA), aus dem später die Veifa-Werke hervor gehen.

Direkt ins Herz

Nachdem man nun das Äußere des Herzens im Röntgenbild darstellen konnte, stellt sich die Frage, wie man auch das Innere des Herzens und dessen Gefäße sichtbar machen kann? Der junge Assistenzarzt Werner Forßmann hat eine Idee. Im Jahr 1929 schiebt er sich in einem waghalsigen Selbstversuch einen Gummischlauch über einen Venenzugang bis in sein Herz und beweist damit, dass Herzkatheteruntersuchungen möglich sind. Doch außer ihm selbst glaubt zunächst niemand an den Erfolg dieser Untersuchungsmethode.

Der Katheter auf dem Schirm

Erst ab den 1950er Jahren kommen Herzkatheteruntersuchungen gezielt zum Einsatz. Siemens stellt 1950 mit dem Angiographen das erste System vor, das die Möglichkeit bietet, den Katheter auf seinem Weg durch die Blutgefäße bis ins Herz auf einem Leuchtschirm zu beobachten.

Immer in Bewegung

Völlige neue Darstellungsmöglichkeiten des Herzens ergeben sich in den 1970er Jahren durch die Computertomographie. Allerdings muss die gleiche Hürde überwunden werden, die schon die Forscher um 1900 vor eine große Herausforderung gestellt hat - unser Herz ist immer in Bewegung. Während der erste Ganzkörper-Computertomograph von Siemens, Somatom, für das Abtasten einer 4 cm dünnen Körperschicht zweieinhalb Sekunden braucht, schlägt das Herz etwa 3 Mal. Das Ergebnis ist eine unscharfe Schichtaufnahme des Herzens.

Was aber wäre, wenn der CT schneller als die Herzbewegung wäre? Das SOMATOM Definition liefert 2005 die Antwort. Ausgestattet mit der Dual-Source-Technik umkreisen zwei Röhren und zwei Detektoren den Patienten. Der Scanner ist so schnell, dass die komplette Aufnahme des bewegten Herzens nur 0,083 Sekunden dauert. Das Ergebnis sind qualitativ hochwertige Bilder mit hoher Detailgenauigkeit. Beispielsweise lassen sich damit nicht nur die Herzkranzgefäße an sich, sondern auch feine Kalkablagerungen an den Gefäßwänden sowie Engstellen präzise darstellen.

Visualisierung der Koronararterien in der End-Systole mit dem Somatom Definition, 2006

Source: Mayo Clinic, Rochester, USA

Probelauf des SOMATOM Definition mit einem Testkörper, 2006

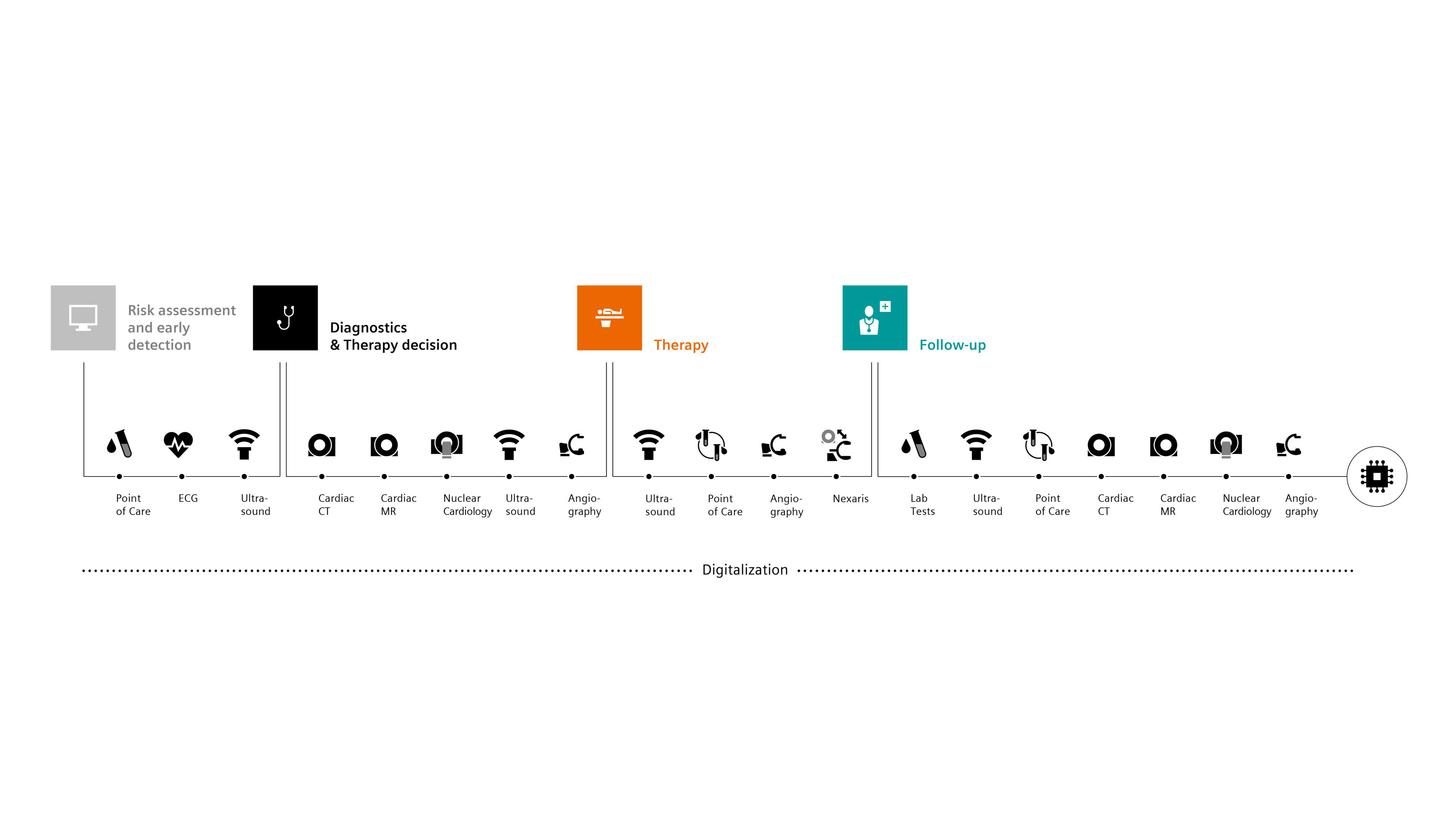

Neben den Bildgebenden Verfahren stehen dem Kardiologen heute viele Möglichkeiten zur Verfügung, um Herzerkrankungen zu erkennen und zu behandeln.

Die klinischen Lösungen von Siemens Healthineers unterstützen den gesamten Therapieverlauf: von der ersten Diagnose über die Therapieplanung und Unterstützung bei operativen Eingriffen bis hin zur Nachsorge

Unser digitaler Herz-Zwilling

Jeder Patient ist anders und viele individuelle Faktoren haben Einfluss auf die Wirkung einer Therapie. Wird das Medikament anschlagen? Wird die geplante Operation den gewünschten Erfolg haben? Bislang können diese Fragen im Vorfeld nicht mit Gewissheit beantwortet werden. Was aber wäre, wenn wir einen digitalen Zwilling hätten, an dem man gefahrlos Eingriffe testen kann? Was sich wie Science Fiction anhört, ist bereits Realität.

Der digitale Zwilling ist eine Technologie, die die reale mit der digitalen Welt verbindet. Eine Vielzahl an individuellen Patientendaten bildet die Basis. Mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) wird aus der riesigen Datenmenge die Anatomie und Funktion des Herzens des Patienten modelliert. Es werden künstliche neuronale Netzwerke trainiert, sodass der digitale Herz-Zwilling genau so arbeitet und reagiert, wie das Herz des Patienten. An diesem Modell könnten beispielsweise Herzmedikamente ausprobiert oder Operationen simuliert werden, sodass man am Ende genau die Therapie auswählen kann, die perfekt auf den Patienten zugeschnitten ist. Bis uns unser digitaler Zwilling des gesamten Körpers ein Leben lang zu Arztbesuchen begleitet, ist es noch ein weiter Weg. Aktuell wird der Herz-Zwilling in Zusammenarbeit mit Universitätskliniken in Forschungsprojekten erprobt.

Dank des Fortschrittes in der Medizin und Technik ist unser Herz heute bis ins kleinste Detail erforscht. Es hat seinen mystischen Charakter weitgehend verloren. Doch es gibt Momente, die unser Herz höherschlagen lassen: Wenn wir verliebt sind, dann flattert unser Herz wie ein Schmetterling – ein berauschendes Gefühl! Vielleicht ist gerade deshalb das Herz auch heute noch das Symbol für die Liebe.

Spezialistin für Historische Kommunikation und Historikerin im Siemens Healthineers Historical Institute